|

「みんなの環境」第22号では、

直近3年間の二酸化窒素(NO2)

濃度の測定結果を報告しました。

ここでは、3~4年前と最近1年

間の結果を図示し、NO2による大

気汚染の状況を比較します。(こ

れらの図は2009年11月1日(日)

に開催されたあつぎ環境フェアー

で展示したものです)

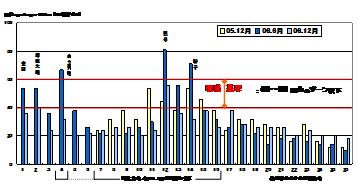

図1は3~4年前('05.12、

'06.6、'06.12)の結果、図2は最

近1年間('08.6、'08.12、'09.6)

の結果です。図1と図2とを比べ

るとNO2による大気汚染は明らか

に改善されたことが分かります。

3~4年前には環境基準を超え、

あるいは環境基準ゾーン内になる

ことがありましたが、最近1年間

には問題にならない濃度に低下し

ていることが分かります。日本で

発生するNO2は減少傾向にあると

|

図1 3~4年前の厚木市内の二酸化窒素濃度

図2 最近1年間の厚木市内の二酸化窒素濃度 |